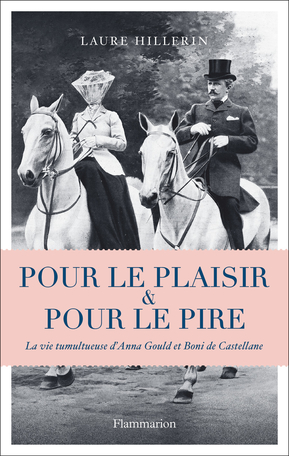

Que ne fut-elle moins revêche, Anna Gould ( 1875-1961), cinquième enfant d’une fratrie de six, richissime héritière de l’empire financier créé par son père, Jay Gould. A la mort de ce dernier, en 1892, Anna, dispose d’une fortune – frais de succession réglés – qui vaut le triple de celle, actuelle, de Donald Trump….

Quand l’Américaine, orpheline, disgracieuse, à l’élégance vestimentaire douteuse, épouse, le 4 mars 1895, le bel et fringant comte Boni de Castellane (1867-1932), on se prend à espérer que cette union transatlantique profite à tous les deux. Et de fait, la nouvelle comtesse « bonifie » un temps au contact de son mari tandis que ce dernier peut puiser dans la fortune abyssale de son épouse pour réaliser ses rêves immobiliers, acquisitions mobilières, artistiques et réceptions les plus dispendieux.

Il fait ainsi construire le » Palais rose », en plein coeur de Paris et y ressuscite, quatre ans durant, les fastes de Versailles, en mode Belle époque.

Las, le couple est trop mal assorti, se sépare dès 1906 et obtient le divorce en 1912 au terme d’années de procédures déchirantes, tant est grande la haine d’Anna à l’égard de Boni, cruel, son ressentiment.

Réduit souvent au portrait d’un dandy dépensier, désinvolte, Boni de Castellane est réhabilité, en noblesse d’âme et de coeur, par la biographie fouillée, étayée de nombreux faits, anecdotes, extrait de lettres, que Laure Hillerin trace de lui . Un portrait en profondeur, haut en couleurs d’un artiste du rebondissement, « incorrigible optimiste » doté d’un panache et d’une élégance à tout crin, même dans l’adversité financière. Pourvu d’’une équanimité remarquable.

« J’ai beaucoup travaillé, à l’insu de ceux qui me crurent uniquement préoccupé de mon plaisir » – Boni de Castellane

De son côté, la femme – enfant qu’est Anna, épouse le duc de Talleyrant – un parent de Boni – nourrit sa vie d’aigreur, de vengeances et de folles dépenses

Une vraie pauvre petite fille riche

Une biographie fabuleuse.

Apolline Elter

Pour le plaisir et pour le pire – La vie tumultueuse d’Anna Gould et de Boni de Castellane, Laure Hillerin, essai, Ed. Flammarion, novembre 2019, 572 pp

Billet de ferveur

AE : Ce fameux « Palais rose » , œuvre la plus représentative de la prestance de Boni de Castellane, de sa propension à la dépense, fut détruit en 1969.

Un scandale :

Laure Hillerin : oui, un scandale, hélas bien représentatif de l’urbanisme sauvage qui a défiguré Paris pendant ces « années Pompidou».

Le ministère des Affaires culturelles, dirigé à l’époque par André Malraux, a refusé le classement de l’édifice au motif qu’il était un pastiche 1900 et non un monument ancien. Quelques jours plus tard, on classait, à la demande expresse du même Malraux, le palais du facteur Cheval à Hauterives. Cherchez l’erreur… C’est pourtant bien simple : le prix du foncier dans la Drôme n’a rien à voir avec celui de l’avenue Foch à Paris… Je donne dans mon livre tous les détails sur les coulisses de cette triste affaire, qui n’est pas l’honneur du ministre. Disons simplement, en bref, qu’il s’agit de « pression amicale » et de gros sous.

Le Palais Rose, à l’époque où a été décidée sa destruction, était en parfait état. Anna Gould, duchesse de Talleyrand, réfugiée aux Etats-Unis en 1939, avait continué à y loger des domestiques et à l’entretenir, jusqu’à sa mort en 1961. Il n’avait pas souffert de l’occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale , bien au contraire : ses occupants, les deux cousins Von Stülpnagel, avaient fait refaire le toit et améliorer le chauffage central, conservé intacts le mobilier et la décoration, et mis l’argenterie au coffre…

Bien loin d’être un pastiche servile, cet édifice, conçu par Ernest Sanson, l’un des meilleurs architectes de son époque et par le célèbre paysagiste Achille Duchêne, était un véritable bijou. À la demande de Boni, ils avaient réussi le prodige de faire surgir, en bordure de l’avenue Foch, le Grand Trianon, avec son unique étage comme posé plain pied sur une pelouse, et d’y loger cependant une réplique du monumental escalier des Ambassadeurs de Versailles. L’hôtel comportait en réalité trois niveaux sur entresol, mais le trait de génie était d’avoir surélevé les jardins qui l’entouraient pour « effacer » à la vue les niveaux inférieurs, éclairés par une cour anglaise. A l’intérieur, le vestibule, le grand escalier et les salons de réception, inspirés de ceux de Versailles, décorés par les plus grands artistes de l’époque, offraient une vision féérique, un festival de couleurs, de marbres précieux et de peintures en trompe-l’œil. Conçu pour recevoir plusieurs milliers d’invités et loger une centaine de domestiques, le palais Rose était une véritable petite ville pourvue de tout le confort, avec son théatre, sa chapelle, ses magasins.

Si on avait eu l’intelligence de le conserver, ce joyau de la Belle Epoque serait devenu un haut lieu de la vie culturelle parisienne, une incomparable vitrine de l’art de vivre à la Française. Hélas, à son emplacement, on a construit l’un des bâtiments les plus laids de Paris, un immeuble d’habitation dit « de luxe », triste empilement de balcons filants en béton brut qui se dégrade avec le temps.

.AE : Anna est conviée à la célèbre vente du Bazar de la Charité, le 4 mai 1897. Son arrivée sur place, en retard , lui sauve la vie. Elle échappe au tragique incendie…. Un manque d’éducation qui se révèle, une nouvelle fois, payant…

Laure Hillerin : L’incendie du Bazar de la Charité est en effet remis à l’honneur en ce moment par une série télévisée qui connaît un grand succès sur TF1.

Rappelons brièvement les faits : Le 4 mai 1897, un terrifiant incendie ravagea en quelques minutes le Bazar de la Charité – une institution bien parisienne qui, chaque année au printemps, rassemblait pendant une semaine de nombreuses œuvres de bienfaisance pour organiser ensemble une vaste vente de charité au bénéfice de leurs protégés. Mondaines autant que charitables, ces journées attiraient chaque jour plus de quatre mille visiteurs, parmi lesquels la fine fleur du gratin parisien.

Le Bazar changeait chaque année d’adresse, en fonction des lieux qu’on mettait à sa disposition. Cette année-là, l’événement se tenait dans un vaste bâtiment en planches de sapin et toile goudronnée, construction éphémère édifiée sur un terrain vague de la rue Jean-Goujon . Ce jour-là, il y avait grande affluence, car on annonçait comme attraction une séance de ce cinématographe que venaient d’inventer les frères Lumière. C’est précisément le cinématographe qui provoqua le drame : sur une manipulation maladroite de l’opérateur, une flamme jaillit de la lampe fonctionnant à l’éther et, en quelques secondes, se propagea comme un trait de feu à travers le bâtiment. Au plafond, le velum, gonflé comme une voile, s’embrasa d’un bout à l’autre. En quelques secondes, tout prit feu : les stands de carton-pâte, le toit goudronné, les murs, le plancher encore imprégnés de résine. Vingt minutes plus tard, le Bazar n’était plus qu’un amas de décombres fumants sur lequel flottait une atroce odeur de chair grillée. La foule essaya de fuir, mais les portes à tambour, ouvrant vers l’intérieur, furent rapidement obstruées. Certains empruntèrent une autre issue par le terrain vague situé à l’arrière, mais qui lui-même était complètement fermé par des bâtiments. Beaucoup furent sauvés par des échelles qu’on leur fit descendre par les fenêtre. Bref, c’est par miracle qu’il n’y eut « que » cent vingt-sept victimes –dont cent vingt femmes – sur les milliers de personnes présentes.

Anna Gould aurait dû, en effet, participer à cet événement. Mais les explications données sur son absence diffèrent selon les sources : dans ses Mémoires, Boni affirme qu’elle ne s’y rendit pas car elle était souffrante. Selon le Figaro, elle avait déjà participé à une fête de charité la veille, et n’avait donc pas l’intention d’y aller. Mais elle-même, qui aimait à se mettre en vedette, fournit une autre version, plus « palpitante », à son amie Elizabeth Drexel Lehr, qui la rapporta dans un livre de souvenirs : « elle était déjà habillée et prête à partir lorsqu’elle s’était attardée en compagnie du duc de Luynes, un vieil ami, parrain de l’un de ses fils, venu lui rendre visite. Elle était restée à bavarder dix minutes avec lui tandis que sa voiture attendait au-dehors. Cette conversation lui sauva la vie. Lors- qu’elle arriva sur les lieux, le chapiteau n’était plus qu’un brasier, d’où les pompiers sortaient un à un les corps carbonisés des femmes qui avaient été ses amies. » Ce récit est fantaisiste, car jamais Anna n’aurait pu approcher du brasier, tout le quartier étant bouclé. Qu’elle ait affabulé ou que son amie ait brodé de son propre chef, peu importe ; le fait est qu’elle eut la vie sauve et fut sans doute très émue par la catastrophe, qui endeuillait de nombreuses familles de sa connaissance.

Tout cela n’offre qu’un intérêt très anecdotique : mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c’est la suite : dans les jours qui suivirent, on annonça que la comtesse de Castellane allait financer, pour un million de francs, un nouveau bâtiment destiné à héberger durablement cette manifestation charitable. Boni confia le projet à Ernest Sanson, qui travaillait déjà sur la conception du Palais Rose. Trois ans plus tard, le 23 avril 1900, les Galeries de la Charité furent inaugurées en grande pompe. L’édifice, de plus de mille mètres carrés, avait été construit sur un terrain tout en longueur situé au no 25 de la rue Pierre-Charron (actuellement 25, avenue Pierre-Ier-de-Serbie) et allant jusqu’à la rue de Chaillot. C’était une construction incombustible, en pierre, brique et fer. Sur le fronton de sa façade en style roman-byzantin, il portait l’inscription «Fondation Miller Gould » en souvenir d’Helen Miller, la mère d’Anna. Le bâtiment était magnifique mais coûteux d’entretien, et Anna n’avait pas poussé la générosité jusqu’à fournir la rente nécessaire à son fonctionnement.

En 1912, remariée à Hélie de Talleyrand, Anna ne sera plus d’humeur charitable : elle décidera donc de reprendre la jouissance de l’immeuble. En 1921, un guide américain signale encore son existence, au numéro 25 de ce qui est devenu l’avenue Pierre- Ier-de-Serbie. Le bâtiment sera bientôt vendu, puis détruit pour construire un ensemble immobilier dont on peut encore admirer les belles façades Art déco sur les deux rues.